- 2017年6月16日 7:22 AM

- 「かしこい家」の性能

前2回に渡って、鉄筋コンクリートと言う構造物の、性質の話をしました。

実例を追加します

「荒廃するアメリカ」と言う言葉を知っているでしょうか?

犯罪多発が・・・ではなく、1980年代、アメリカのインフラが老朽化し、

実生活に多大な影響を与えた。という話です。

「荒廃するアメリカ」と、その後の取り組み」 (国土交通省) に詳しく書かれています。

(同タイトルの翻訳書籍もあるのですが、現在廃版)

ざっくり要約

アメリカは世界恐慌に対処するため、大規模なインフラ投資、つまり道路・橋梁などを一気に整備した。それが1930年代で、ニューディール政策と呼ばれている。

インフラの構造は、言わずと知れた「鉄筋コンクリート」。

投資が一巡した後は、お決まりの公共投資の圧縮が始まり、維持管理予算が大きく削減される事となった。

その見返りが、穴ぼこだらけの高速道路と、渡ることが出来ない橋の大量出現で、「荒廃するアメリカ」と呼ばれた。

メンテナンスを怠ると、たかが5、60年で使い物にならなくなる(可能性がある)

それが鉄筋コンクリートなんですね。

で、日本のインフラ整備はアメリカの30年遅れなので、現在の日本は、「荒廃する日本」に面している。

と言う話。

もちろん、その理屈が住宅の基礎にそのまま適応される・・・かどうかは知りません。

ですが、条件によっては「木材より鉄筋コンクリートが長持ち」

ではない事すらあるのですね。

なので、鉄筋コンクリートを長持ちさせる努力は必要です。

話が少し脱線しますが、

鉄筋の構造って、なぜか人間の【歯】に似ていると思うのです。

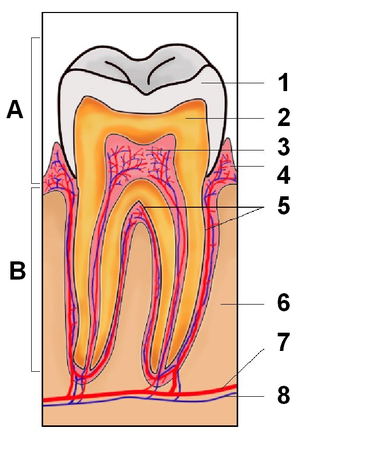

1 エナメル質

→ 歯の一番強固な部分。 C0 C1

2 象牙質

→ 歯の主体です。ここまで虫歯が進むと、冷たいものがしみる。 C2

3 歯髄

→ 一般的に言う歯の神経。ここに達すると、何もしなくても痛い。 C3以降

で、ここからはCACICOの(かってな)理論を展開します。

鉄筋コンクリートと歯の関係は、

1 エナメル質 → 仕上げ材

2 象牙質 → コンクリート

3 歯髄 → 鉄筋

と思えるのですね。

で、現在の鉄筋コンクリート造の建物は、

エナメル質(仕上げ材)にほとんどコストをかけません。

・・・言葉が正確じゃないですね。

「鉄筋コンクリート自体に耐久性がある」という思い込みで、

エナメル質を、装飾としか捉えていない。

なので20年に一度、虫歯の治療、つまり大規模修繕をするハメに陥っているのです。

CACICOとしてはもっと良い方法があると考えます。

考え方は、歯の対処と同じ。

虫歯に罹ってから治療するのではなく、虫歯に罹らないよう予防するのです。

またまた脱線しますが、

医療の世界において、歯科だけに「予防」目的の治療が保険適用できます。

(紆余曲折があったようですが)

歯科以外では、保険治療を受ける時は「病名」が必要。

例) 風邪に罹りそうだから栄養剤を投与する。と言う事は保険診療では出来ません。

「病名」つまり、病気に罹っていないと保険治療は受けられないのが原則。

ですが歯科においては、歯の病気に罹りづらくする予防治療というジャンルがあります。

歯の疾患は一般の病気と違って、元に戻る(完全治癒)事がありません。

例)虫歯の治療は、患部を削って詰めるだけ。健全な歯には戻りません。

なので、治療ではなく、予防が大切なんですね。

鉄筋コンクリートも同様。

コンクリートを自然環境に曝すのではなく、エナメル質で守ってあげる。

それが基礎の外断熱化なんですね。

前回、鉄筋コンクリートに大切なのは「かぶり厚」と説明しました。

かぶり厚は、厚ければ厚いほど良いのですが、

コンクリートを厚くするより、コンクリートを保護する層をプラスする方が効果的。

と考えるのです。

- 新しい: ロンドン高層住宅火災を類推する

- 古い: (鉄筋)コンクリートの寿命とは

コメント:0

トラックバック:0

- この記事のトラックバック URL

- http://www.cacico.co.jp/blog/wp-trackback.php?p=13533

- トラックバックの送信元リスト

- 基礎を長持ちさせるには - CACICOブログ より